1. はじめに

「むち打ち症」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。特に、交通事故やスポーツなどでよく聞かれるこの症状、実際にはどのようなものなのでしょうか?むち打ち症は正式には「頚部挫傷(けいぶざしょう)」と呼ばれ、頚椎(首の骨)や周囲の筋肉、靭帯が損傷することで発生します。本記事では、むち打ち症の症状、原因、治療法を実際の事例を交えて解説し、検索でよく見かけるキーワードを中心にご紹介します。

2. むち打ち症(頚部挫傷)の症状

むち打ち症は、以下のような症状が現れることが一般的です。

|

症状 |

詳細 |

|

頭痛 |

慢性的な頭痛や後頭部の痛みが現れることがあります。 |

|

首の痛み |

首を動かすと痛みが強くなることが多い。 |

|

首のこわばり |

首の筋肉が硬直し、動かしにくくなる。 |

|

めまい |

頭を動かしたときに、目の前が回るようなめまいを感じる。 |

|

手のしびれ |

首の神経が圧迫されることで、手にしびれや違和感を感じることもあります。 |

3. むち打ち症の原因と発生メカニズム

むち打ち症は、主に以下のような状況で発生します:

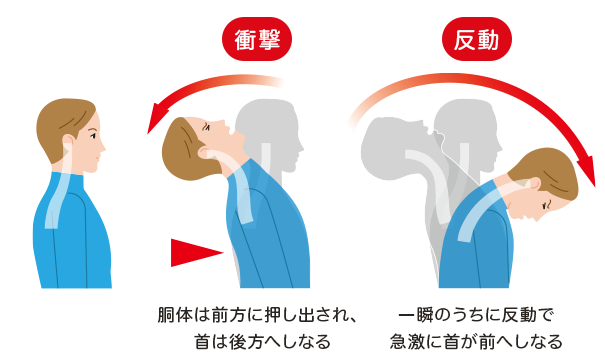

- 交通事故:特に後ろから追突される形での事故(追突事故)が最も一般的です。車が急激に前後に揺れることで、首の骨(頚椎)が過度に前後に動き、筋肉や靭帯にダメージを与えます。

- スポーツ事故:バスケットボールやサッカーなど、急な動きや衝突が原因となることがあります。

- 転倒:足元をすくわれて転倒することで、頭や首を強打し、むち打ち症を引き起こすこともあります。

特に、追突事故における首の「しなり」運動が、むち打ち症を引き起こす主な原因です。この急激な動きによって、首の骨や神経、筋肉に微細な損傷が生じることがあります。

4. 治療法と対応方法

むち打ち症の治療は、症状の重さや発症からの時間によって異なりますが、一般的には以下の方法が取られます。

4.1 初期治療

安静:痛みが強い場合は、できるだけ安静にすることが重要です。

冷却:事故後すぐに冷やすことで炎症を抑えることができます。

痛み止め:痛みがひどい場合は、医師から処方された痛み止めを使います。

4.2 リハビリと物理療法

症状が改善してきたら、リハビリを通じて筋肉をほぐし、首の可動域を回復させる治療が行われます。

温熱療法:温めることで血行を促進し、筋肉をリラックスさせます。

ストレッチ:専門の理学療法士によるストレッチを行うことで、首のこわばりを軽減します。

鍼灸治療:一部の患者には鍼灸が効果的な場合もあります。

4.3 長期的な治療

むち打ち症は慢性化することがあり、長期にわたって症状が続く場合もあります。この場合、専門的な治療が必要です。整体やカイロプラクティックで矯正を行うこともありますが、自己判断で行うのは危険な場合があるため、必ず医師に相談することが重要です。

5. むち打ち症の治療事例

実際のケースとして、Aさん(40代男性)の事例を紹介します。

事例:Aさんのむち打ち症

Aさんは、車を運転中に後ろから追突されました。事故後すぐに首の痛みを感じ、翌日から頭痛とめまいが発生しました。病院での診断の結果、むち打ち症と診断され、治療が開始されました。

- 初期治療として、冷却と鎮痛剤が処方され、痛みがやや軽減。

- 1週間後、リハビリが開始され、首の動きが改善。

- 3週間後、専門の理学療法士によるストレッチと鍼灸を受けることで、完全に回復。

Aさんの症例のように、早期の適切な治療が回復を早めることがあります。

6. 日常生活での予防法

むち打ち症を予防するために、日常生活で気をつけるべき点としては以下のようなことがあります:

- 安全運転を心がける:交通事故を避けるために、車を運転する際は安全運転を心がけ、シートベルトをしっかり締めましょう。

- 首のストレッチ:デスクワークや長時間のスマートフォン使用後には、首を軽くストレッチすることが重要です。

- 姿勢を意識する:悪い姿勢で長時間過ごさないように気をつけ、首に負担をかけないようにします。

7. まとめ

むち打ち症は、交通事故やスポーツ事故などで発生する可能性がある首の怪我です。適切な治療を受けることで、回復が可能ですが、症状が慢性化することもあるため、早期の対処が重要です。また、予防のために日常的に気をつけるべきポイントを押さえておくことも大切です。